教育ボランティア「けやきの会」第76回講演会報告

「子どもたちのための暖かい家庭・社会環境作りに向けて

−新たな社会的セーフティネットづくりの必要性−」

大阪樟蔭女子大学学長 森田洋司氏

2007年10月6日(土) エトレとよなか5階ホール「すてっぷ」 (豊中市教育委員会共催)

これまでは、学校と家庭を中心として教育問題を採り上げてきましたが、今回は社会の鏡として子どもたちの行動を捕らえ、社会が自らを変革して新しい子どもたちの未来を守る環境を作るにはどうしたらよいかを森田先生と共に考えました。

社会の問題を中心に据えると言うこともあって、これまで北野高等学校の同窓会館で開いてきた講演会を始めて街のホールで開くことにしました。そして、会の名前を "教育ボランティア「けやきの会" と改め、我々自身も新しいスタートを切ることになりました。

ご講演をしていただく森田洋司先生は、大阪市立大学で長年にわたり、犯罪・非行,暴走族,いじめ,不登校などの青少年問題を通して現代社会の病理現象を研究してこられ、特にいじめにおける4層構造の提案や、社会の私事化に関する研究で有名です。いじめや不登校などの問題の裏に、家庭環境・社会環境の荒廃がある事を解析し、その源であるグローバリゼーションや私事化の流れに対抗するために、暖かい地域社会(社会的セーフティネット)をどのように作っていくかを、外国の例などを示しながらお話しいただきました。

森田先生は、OECD「校内暴力・いじめ国際ネットワーク」日本国内代表委員であり、また、大阪府「子どもの未来ハートフルプロジェクト」の推進協議会委員長でもあります。先生のお話を聞きたいと、ボランティア活動をしておられる方々や学校関係者などを含む100名あまりの方々に来て下さり、初めての「街の講演会」を熱のこもった雰囲気で成功裏に終えることが出来ました。森田先生を始め、応援をしていただいた方々に厚くお礼申し上げます。以下に概要をお伝えいたします。

1.私事化の進行といじめ問題

1960年代まで大きな力を持っていた「公」や「官」に代わって、1970年代以降「私」と「民」が大きな社会的・経済的発言力を持つようになる。公権力や公道徳から私権の主張へ、国営企業や政府指導の経済活動から民営化へと主役が交代する。この流れを私事化(privatization)と呼ぶ。

この流れの中で、関心や価値観は社会的な絆を離れて「私探し」、「私大航海時代」、「新人類現象」と言う形で広がり、労組・親族集団・自治会等は求心力を失って、「家族」、「個人」の孤立化が発生した。

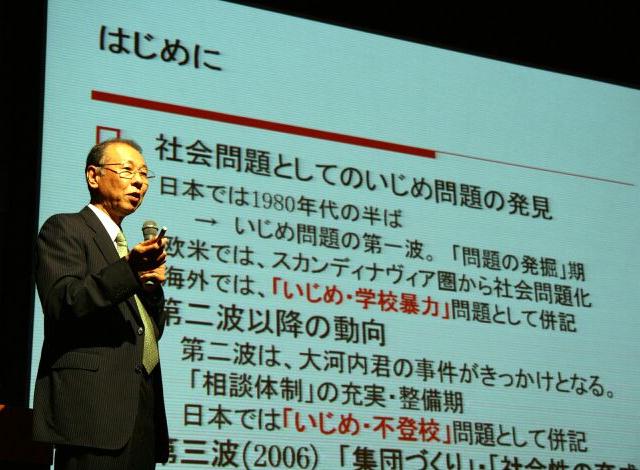

時を同じくして、80年代には「いじめ問題」がクローズアップされるようになった。いじめへのスタンスとして、欧米では「いじめ・学校暴力」ととらえ加害者責任を追及したのに対して、日本では「いじめ・不登校」として被害者救済的なアプローチを重視した。日本のいじめ発生率は少ないが、一度発生すれば長期化する傾向が見られる。このような「いじめ」の増加は、「公」への視点が失われてきたことと強く関連している。

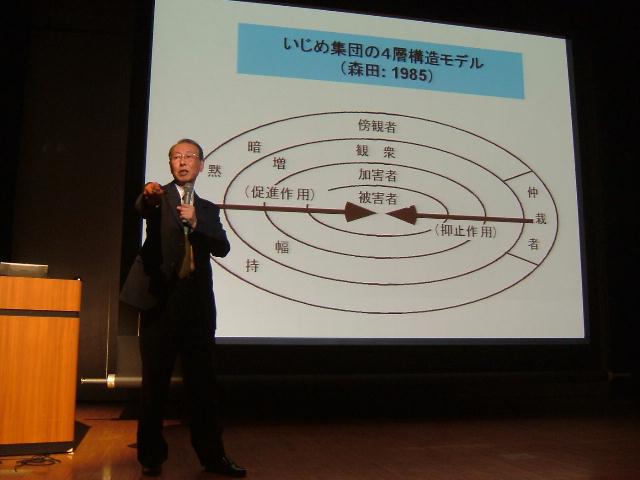

2.いじめの4層構造と公共心の発達

2.いじめの4層構造と公共心の発達いじめには被害者・加害者・観衆・傍観者の4層構造が存在する。傍観者も実質的には加害者の役割を担うことになる。下のグラフを見ると、日本では傍観者は加齢とともに増加するが、英・蘭では中学生になると減少に向かい、むしろ「仲裁者」が増えてくる。この事実は、日本ではいじめを見ても「知らぬ振り」をする割合がどんどん増えるのに対し、子どもに「社会を担っていく役割」を教える欧米では、「止めに入る」人が成長と共に増えることを示している。このため、欧米では「不登校」はありえない。それは医師の証明を必要とする。いじめた場合も相手に対する償いが問われる。

3.新たなる「公」の必要性

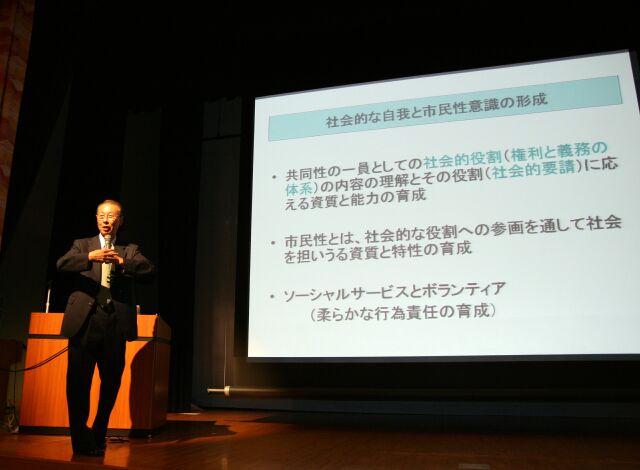

新たなる「公」は従来のCitizenship(受益権)ではなく、「ヨコのガバナンス」での市民社会の構成員としての責任と権利が対になった概念に変化してゆく。例えば、非営利セクターとしてのNPO,社会的協同組合、コミュニテイビジネス等が重視される。人は、社会や集団のさまざまな活動に「役割」を通じて参画し、個々のニーズを充足させ、社会は「役割」を通じて、社会の側の要請を個人に求めていく。

「ヨコのガバナンス」では、「ソーシャルボンド」という新しい「集団の引力」によって、仕事のやりがい、生きていることの証し等、他者から認められ、評価されている状況作りが生まれる。「イタリア」における新しい試みとして、地方の組合、労組、行政、教会等が小さな単位で「ソーシアルボンド」を構築し、連携して成功裏に問題解決をしている。

「ヨコのガバナンス」では、「ソーシャルボンド」という新しい「集団の引力」によって、仕事のやりがい、生きていることの証し等、他者から認められ、評価されている状況作りが生まれる。「イタリア」における新しい試みとして、地方の組合、労組、行政、教会等が小さな単位で「ソーシアルボンド」を構築し、連携して成功裏に問題解決をしている。新たなる「公」が中心となる社会では、社会的な役割への参画を通して社会を担いうる資質と特性(=市民性)の育成が必要となる。そのような市民が育つためには、

a)知識としての「公民科」(civics):憲法や基本的人権、三権分立などを学ぶ。

b)シティズンシップを基盤とした実践的な「共同体主義」の体得:身近な地域社会で問題が起こったときに、

どんな関わり方をするか、自分が属するコミュニティにおける責任の取り方と結びついた意味での

シティズンシップ教育が必要。具体的な手法としては、公的施設や企業に出向いて作業や仕事を体験

しながら学ぶサービス・ラーニングやコミュニティ・サービスに参加してボランティア活動をするなどがある。

c)「子ども中心主義」偏重への見直し

が必要である。

4.意見交換(司会:久保)

司会>わかりやすくかつ、エネルギッシュなご説明で先生のご講演には出席者一同深い感銘を受けました。

ありがとうございました。質問やご意見、それからこの際、森田先生にお尋ねしておきたいことがあればどうぞ。

質問>イタリアではソーシャルボンドによる活動がうまくいっているのはカトリックという共通の価値観が

あるからではないでしょうか。日本では相当するものがないと思われますが?

森田先生>“御蔭思想”がありますよ。ご飯をいただくとき両手を合わせます。商売をするときも“どうぞよろしく”

とわけのわからないことを言います。明治維新で捻じ曲がっただけで脈々と繋がっています。

質問>学力問題、ゆとり教育等の見直しで政策はふらついていますが、安倍政権の改革はきわめて表層的

だったように思えるのですが。

森田先生>教育基本法改定で学校の先生は相当犠牲になりましたね。教育の本質は本日お話したとおりです。

質問>子供たちの自主活動をサポートするにつけ、経済問題に突き当たります。何かよいお知恵は

ありませんか?

森田先生>ポイントは自治体に仕事として受託の形を作ることだと思います。農林中金、労金、COOP活動基金

も使えるはずですよ。

質問>日本では平等主義がまだまだ教育現場で幅を利かせているのではないでしょうか?また、「役割」

もどう教えるべきでしょうか?

森田先生>極端はよくないと思います。個人のどこが強みか見抜ける教師を育てていかなければならない

でしょう。

今後は減点社会から加点社会へ転換していくべきでしょう。現代社会は風呂沸かしでもワンタッチです。

私は薪割が得意で風呂担当となった。孫に庭の大葉の虫退治を教えるのに3年かかりました。

その他の意見>

・ボランティアをしたい意思があっても、受け皿がない。特に行政は何もしていない。

・いじめにおける仲裁者の役割を如何にして作っていくか。学校ではどうなっているのか。

・ボランティア活動をしても、子供が集まらない、親が集まらない。

以上